每年 6 月,全球多地會以驕傲月之名紀念平權運動、聲援 LGBTQ + 群體,這一傳統已成為社會共識的一部分。但在英國倫敦,驕傲月的紀念時間有著特殊的歷史印記 ——1972 年 7 月 1 日,倫敦首次驕傲游行舉行,因此當地的相關慶祝活動多集中在 7 月。近日,PlayStation UK 在社交媒體發文慶祝 7 月 5 日的倫敦驕傲游行,卻意外點燃了游戲圈的爭議。

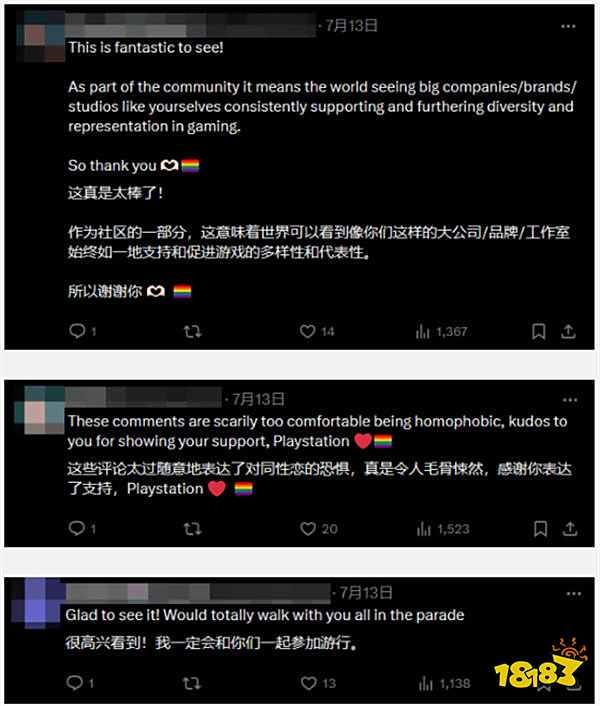

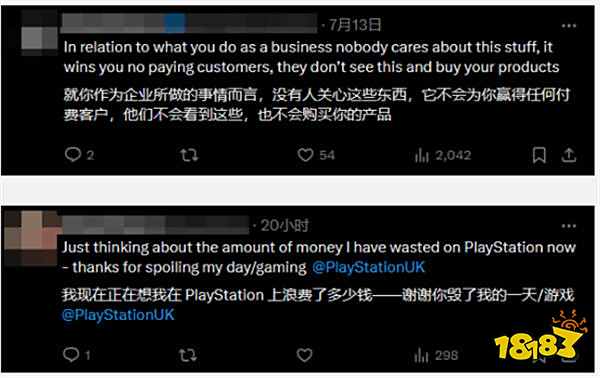

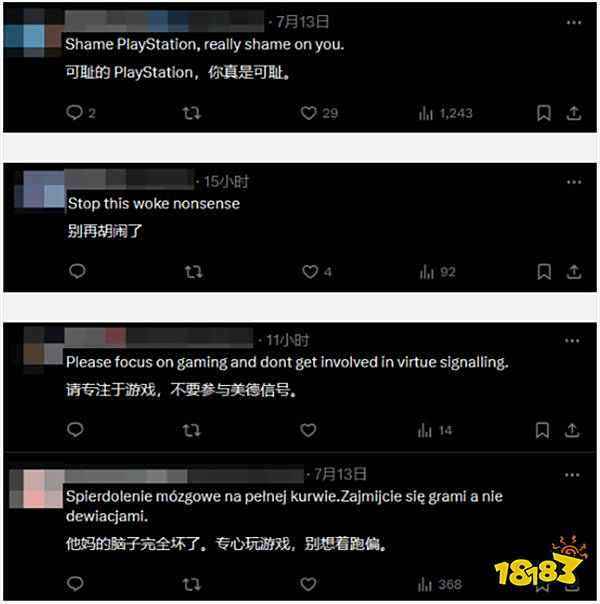

從事件本身來看,倫敦驕傲月的時間特殊性本可理解:對當地而言,7 月的慶祝是對歷史的延續,而非 “錯時蹭熱度”。但評論區的反應卻呈現一邊倒的不滿:有玩家較真 “6 月才是正經驕傲月,7 月沒必要再搞”;更多聲音直指 PlayStation UK “不務正業”,認為游戲廠商應專注于游戲開發與玩家體驗,而非涉足社會議題;更有人用 “gaystation” 這類帶貶義的稱呼表達反感,甚至直言 “這就是我選 Xbox 的原因”。少量支持 LGBTQ + 群體的聲音,在海量批評中顯得微不足道。

無獨有偶,老牌游戲媒體 GameSpot 同期發布的 “游戲中令人喜愛的 LGBTQ + 角色” 盤點推文,也遭到近百條負面評論圍攻。兩起事件指向同一個核心爭議:游戲圈對 “政治正確” 的集體疲勞。

玩家的不滿并非針對 LGBTQ + 群體本身,而是對廠商與媒體過度將社會議題 “游戲化” 的抵觸。在不少玩家看來,游戲的核心價值在于玩法創新、敘事深度與玩家體驗,當廠商頻繁將社會熱點作為營銷工具 —— 無論是驕傲月、環保議題還是其他公共事件 —— 容易讓人感覺 “初心偏移”:與其花精力在社交媒體上聲援某一群體,不如打磨游戲補丁、優化服務器,或是推出玩家期待的新內容。

這種抵觸背后,是游戲圈對 “流量優先” 的警惕。近年來,不少游戲廠商為追求話題度,將社會議題作為營銷賣點,卻忽視了游戲本身的質量。比如某大作上線前因 “性別平等” 宣傳引發熱議,實際游戲卻因 bug 頻發、劇情單薄被玩家差評;某廠商在驕傲月推出限定皮膚,卻對玩家呼吁已久的角色平衡調整置之不理。長此以往,玩家自然會對 “借社會議題博眼球” 的行為產生逆反心理。

倫敦驕傲月的時間爭議,更像是一個情緒爆發的導火索。玩家糾結 “7 月是否該慶祝”,本質上是質疑廠商 “是否在刻意制造話題”:若真心支持平權,為何不通過游戲內的包容設計(如多樣化角色塑造、無偏見劇情)傳遞價值觀,而非要在社交媒體上 “刷存在感”?正如部分玩家所言:“我不在乎主角是直是彎,只在乎他的技能是否流暢;我不反對驕傲月,只反對廠商用它來掩蓋游戲做得爛的事實。”

GameSpot 盤點 LGBTQ + 角色被噴,同樣折射出這種心態。玩家并非排斥游戲中的多元角色 ——《艾迪芬奇的記憶》《最后生還者 2》等作品中,LGBTQ + 角色因細膩的塑造收獲廣泛認可 —— 而是反感將角色標簽化、工具化:當 “是否包含 LGBTQ + 角色” 成為衡量游戲 “政治正確” 的指標,而非基于敘事邏輯的自然呈現,玩家只會覺得這是對游戲創作的綁架。